Investasi untuk Mangrove Berkelanjutan

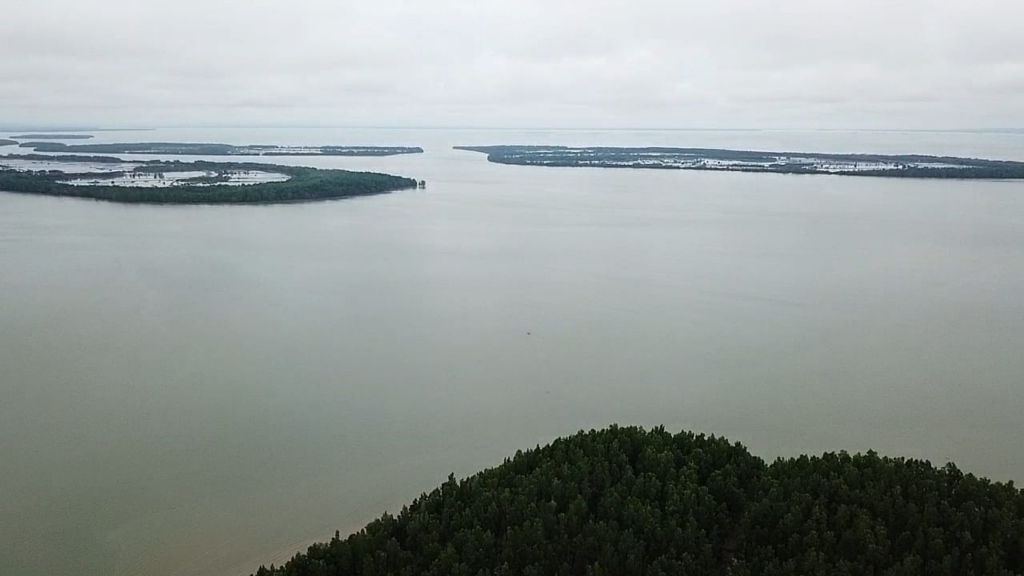

Di banyak desa pesisir Indonesia, mangrove bukan sekadar pohon yang berbaris di tepian laut. Akar-akarnya yang kokoh adalah benteng dari terjangan ombak, cabang dan rimbunnya menjadi rumah bagi ikan, kepiting, dan burung, sementara kehadirannya menjadi sumber napas bagi nelayan yang bergantung pada laut.

Namun, ironisnya, ketika hutan mangrove rusak dan harus dipulihkan, yang kerap hilang justru bukan semangat masyarakat, melainkan aliran dana untuk menjaganya. “Kalau tidak ada bantuan, siapa yang mau menanam bakau?” begitu keluhan yang acap terdengar dari bibir pesisir. Program pemerintah memang ada, NGO dan perusahaan pun sesekali hadir. Tetapi pola yang sama terus berulang: proyek datang, penanaman dilakukan, lalu aktivitas berhenti ketika anggaran habis. Padahal, mangrove tidak bisa diperlakukan layaknya proyek sekali tanam. Ia membutuhkan perlindungan jangka panjang, perawatan yang berkesinambungan, dan komitmen yang lebih besar dari sekadar seremoni menancapkan bibit.

Tanda-Tanda Harapan

Meski banyak tantangan, harapan baru mulai tumbuh. Di Kalimantan Utara, misalnya, beberapa desa telah menerima dana Take (Tanggung Jawab Keberlanjutan Ekologis) sebagai penghargaan atas upaya mereka menjaga lingkungan. Dana itu tidak berhenti di atas kertas, melainkan dipakai untuk hal-hal nyata: memasang papan larangan trawl agar sungai tetap sehat, melindungi sumber air bersih, hingga menjaga pohon madu yang dilindungi lewat hukum adat.

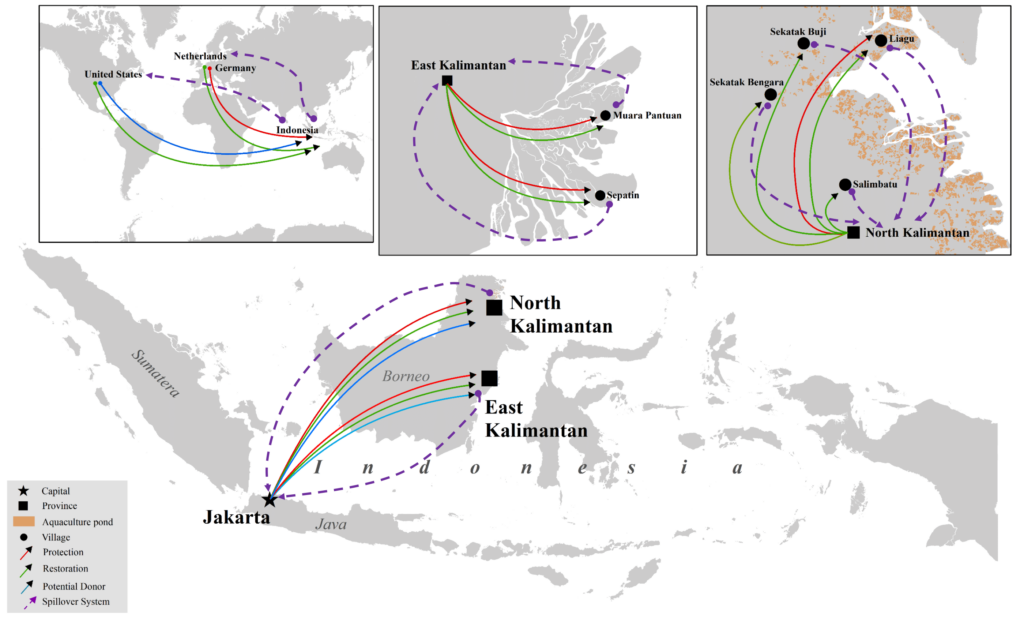

Meski nilainya tidak besar, langkah ini membuktikan satu hal penting: desa mampu menjadi pengelola dana lingkungan yang bertanggung jawab, bila diberi kesempatan dan kepercayaan. Inovasi seperti ini bisa menjadi pintu masuk bagi pengembangan skema pendanaan lingkungan yang lebih luas dan berkelanjutan. Sementara itu, dari ranah global, wacana karbon biru semakin bergema. Mangrove, bersama padang lamun dan rawa pasang surut, menyimpan cadangan karbon dalam jumlah luar biasa. Kini, dunia mulai melihatnya sebagai aset bernilai tinggi dalam pasar karbon.

Bayangkan, dengan merawat hutan bakau agar tetap lestari, masyarakat pesisir bukan hanya menjaga laut mereka, tetapi juga bisa memperoleh insentif finansial. Kalimantan Timur telah mulai menjajal skema ini, dan jika berhasil, ia dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang menopang restorasi dan konservasi mangrove di Indonesia. Karbon biru menawarkan paradigma baru: bahwa melestarikan alam bisa sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjaga.

Bagi banyak perusahaan, menanam mangrove sering kali hanya berhenti pada seremoni. Seribu bibit ditanam, ratusan foto dipublikasikan, lalu cerita selesai. Mangrove pun kembali ditinggalkan, tanpa perawatan dan tanpa kepastian tumbuh. Akibatnya, yang tersisa hanyalah kesan formalitas, bukan dampak nyata.

Padahal, jika dana CSR diarahkan dengan strategi yang tepat, hasilnya bisa jauh lebih berkelanjutan. CSR bisa mendukung penghidupan masyarakat pesisir melalui berbagai cara: membuka ekowisata mangrove yang dikelola warga, memperkuat budidaya kepiting bakau yang ramah lingkungan, hingga mengembangkan tambak silvofisheries yang tetap memberi ruang bagi mangrove untuk hidup berdampingan dengan produksi perikanan.

Agar hal ini tidak sekadar wacana, regulasi lokal menjadi kunci. Peraturan Desa (Perdes) dapat menetapkan kewajiban dan peran semua pihak pemerintah desa, masyarakat, hingga perusahaan. Dengan aturan yang jelas, CSR tidak lagi berhenti di acara simbolis, melainkan benar-benar menjadi bagian dari kolaborasi jangka panjang menjaga pesisir.

Lembaga Desa sebagai Pilar

Di tingkat tapak, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) menyimpan potensi besar untuk menjadi penopang utama pendanaan berkelanjutan. Dengan pelatihan manajemen keuangan dan pendampingan teknis, LPHD bisa mengelola dana dari berbagai sumber mulai dari CSR, hibah donor, hingga mekanisme karbon biru. Artinya, masyarakat tidak lagi hanya menunggu program datang dari luar, melainkan memiliki pilar keuangan sendiri untuk melindungi dan mengelola mangrove.

Penguatan LPHD bukan hanya soal kelembagaan, tetapi juga soal kepercayaan. Desa yang mampu menunjukkan tata kelola transparan akan lebih mudah menarik dukungan dari berbagai pihak. Dengan begitu, mangrove dapat dijaga melalui kombinasi insentif ekonomi dan kesadaran ekologis yang tumbuh dari dalam komunitas.

Pada akhirnya, menjaga mangrove bukan semata soal berapa banyak bibit yang ditanam, tetapi bagaimana ekosistem ini diperlakukan sebagai investasi jangka panjang. Investasi untuk laut yang tetap kaya ikan, pesisir yang tidak mudah terkikis, dan desa yang memiliki sumber ekonomi baru tanpa merusak alam.

Pendanaan berkelanjutan untuk mangrove bukan lagi sekadar wacana. Harapan itu sudah mulai tumbuh dari inovasi Take di desa, dari peluang karbon biru di pasar global, hingga CSR perusahaan yang diarahkan secara lebih bermakna. Yang kini dibutuhkan adalah sinergi multipihak: pemerintah, swasta, NGO, dan masyarakat duduk bersama, berbagi peran, dan menyatukan visi.

Sebab pada akhirnya, setiap rupiah yang diinvestasikan untuk mangrove bukan sekadar biaya, melainkan tabungan bagi masa depan kita semua masa depan pesisir yang tangguh, laut yang lestari, dan generasi yang tetap punya ruang hidup di tepi samudera.

ditulis oleh: